行き詰まっているまちの小売店の活性化策の一つとして、それぞれの小売店が集まって組織する協同組合が組合単位で「プレミアム付き商品券事業」を行ったらどうでしょうか。

商店街などでは地域単位で定期的に行っている「プレミアム付き商品券事業」ですが、これまで小売事業者の協同組合単位での実施についてはあまり例をみません。

小売事業組合が行う「プレミアム付き商品券」発行事業は、組合員である各個店の金銭的負担はほぼなく、確実に集客効果が現れる事業であるといえます。

その方法、効果は商店街のそれと基本的には同じですが、それを小売事業者の業種別の組合単位で行うとした場合、効果とともに特有の方法と課題が見えてきます。

ここでは、小売事業者の組合が”500円券12枚を1セットとした商品券を5000円で販売するプレミアム付き商品券発行事業を例として、この事業を進めるための

・プレミアム付き商品券発行事業計画

・プレミアム付き商品券販売方法

・プレミアム付き商品券管理方法

・プレミアム付き商品券換金方法

・プレミアム付き商品券発行事業による効果や特有の課題

などを解説します。

目次

1 「プレミアム付き商品券」とは

プレミアム付き商品券とは一般消費者に対して一定のプレミアム分を上乗せした商品券を割安に販売し、お得にお買い物をしていただくものです。

<例>

・500円券12枚を1セットとした商品券を5000円で販売する。

・商品券を購入されたお客さんは、5000円で6000円分の買い物ができる。

この場合、1000円分がプレミアム分に当り、これを組合が負担することになります。

2「プレミアム付商品券」の発行計画

(1)予算規模

組合の年度予算規模から、商品券のプレミアム付与額、発行規模、広告宣伝費などを決めます。

一例で示すと下記のようになります。

①プレミアム付与額

・商品券発行枚数 500円券×1200枚(100冊)

・発行額 600,000円

・販売数 5,000円×100冊

・販売額 500,000円

・プレミアム額 100,000円

予算の規模により発行枚数を増やしたり、プレミアム付与率をあげたりすることができます。

(2)組合事務局の役割と実施体制

商店街と違い、事業協同組合の場合大きな違いは、

・個店とお客さんが組合事務局から遠く離れていて、しかも市内各地に点在していることです。

商店街であれば、商品券の販売は商店街の事務局で販売するので、お客さんはすぐ近くの組合事務局に行けばいつでも商品券を買うことができますが、事業組合の場合は、お客さんが商品券を買うためにわざわざ遠くの組合事務所に足を運んでくれるとは考えにくく、各個店で販売することになります。

また各個店は店を開けっ放しにして、売れた商品券を組合事務所まで届けてくれません。換金の際もしかりです。

このことにより、

・商品券の回収、換金などに組合事務局が個店を回らなければならない。

この作業は組合事務局にとってはかなりの手間と時間を割くことになり、事前にこのための対策をしっかり考えておくことが必要です。

(3)実施する時期

商品券の販売期間と利用期間については、業種によって最も効果がある時期を選定する必要があります。商品が大きく動く時期やお客さんが買い物をするために店を訪れる機会が多くなる時期を狙って選ぶのがいいでしょう。

3 事業組合での販売方法

●商品券は組合員の各個店で販売

商店街が行う商品券発行事業では、商品券は多くの場合、商店街の組合事務局で販売しており、商店街のお客さんは組合の事務局に行き商品券を買います。

ところが、事業組合の場合は、各個店もそのお客さんも市内のあらゆる場所に点在しており、お客さんは、遠く離れた組合の事務局まで足を伸ばして買いに来てくれるとは考えにくく、

・日ごろ馴染んでいる組合員のお店で買えるようにしたほうが売りやすくなります。

組合事務局は商品券販売開始時期までのに各個店に一定数のプレミアム付商品券を配布しておきます。

●売る相手は各お店の顧客や近所の知り合い

日頃からのお得意さんやご近所の知り合いの方々に声掛けをし、購入を働きかけます。

また、この人たちからのクチコミでの広がりを期待します。

●販売期間は売り切ってしまうまで

おおよそ2ヶ月から3ヶ月程度の販売期間が適当ですが、商品券の売れ残りが生じないよう売り切ってしまうまでの期間とします。

商品券は、買ったその日から利用できるようにするのが原則ですので、その時期としてはお客さんが買い物に出かける機会が多くなる時期が適当ですが、業種によっては季節変わりの時期が適当なのもあり、一概に言えないこともあるので、組合で決定することになります。

●利用期間は販売開始から販売終了の2ヶ月先まで

お客さんが買った商品券をお店で利用できる期間としては、商品券の販売開始日から利用でき、販売終了からおおよそ1ヶ月先までとするのが適当で、お客さんが買い物に出かける機会が多くなる時期にするのがいいでしょう。

ただし、組合での換金事務が年度末の決算事務と重ならないよう、遅くても2月末までに換金事務を終えるよう利用期限を決めておく必要があります。

4 商品券の売上と利用額などは組合が一括して管理

プレミアム付商品券の販売と利用が始まると、後の換金事務をスムーズに行うため、組合事務局が商品券の販売状況、お客さんの商品券利用状況などを一括して管理する必要があります。

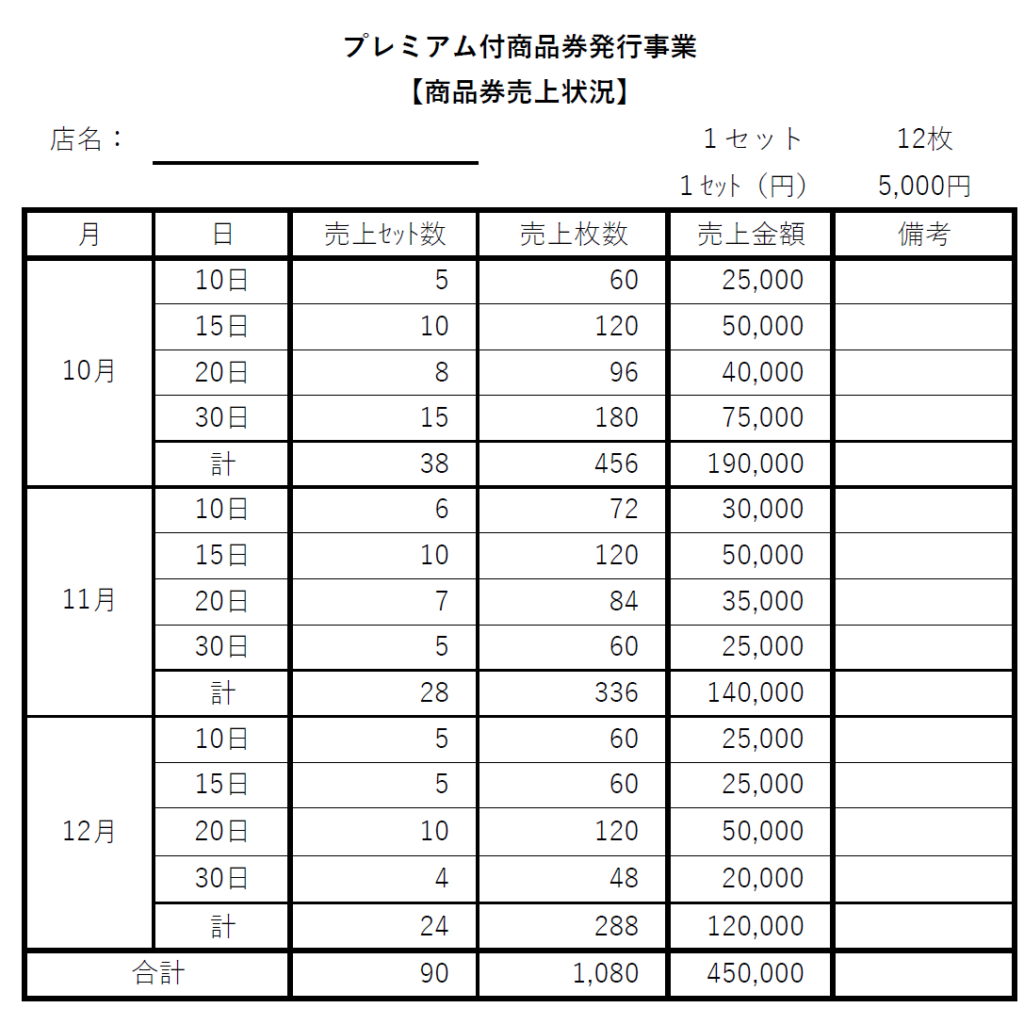

①商品券販売状況の管理

各個店は、事前に配布されている商品券の売上状況を販売日時、販売セット数、販売金額を記録しておき、定期的に組合事務局にFAXなどで報告します。

組合事務局は、各個店から報告があった商品券販売状況を次の記録簿に整理します。

送られてきた各個店からの商品券売上状況について、組合事務局は下表のように整理します。

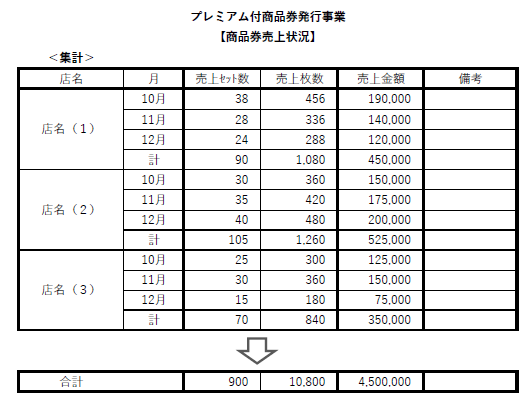

そして、集まった各個店からの商品券売上状況を月ごとに下表のように集計し、管理します。

②商品券の利用状況の管理

商品券を買ったお客さんは、組合加盟のお店であればその日から使用できるようにするのが原則で、各個店で使用された商品券は適当な時期に組合事務局が回収に回ることになります。

商店街であれば、各個店が近くにある組合の事務局にその都度持って行けばいいのですが、事業協同組合の場合は、傘下の組合個店と組合事務所が遠く離れていることが多く、店主がわざわざ組合事務所に持ち込むということはほぼできないので、ここは組合事務局が各店に回収に回らざるを得ません。

これが、後の商品券の換金業務と合わせて、事業協同組合が行うプレミアム付商品券発行事業のネックになるところです。

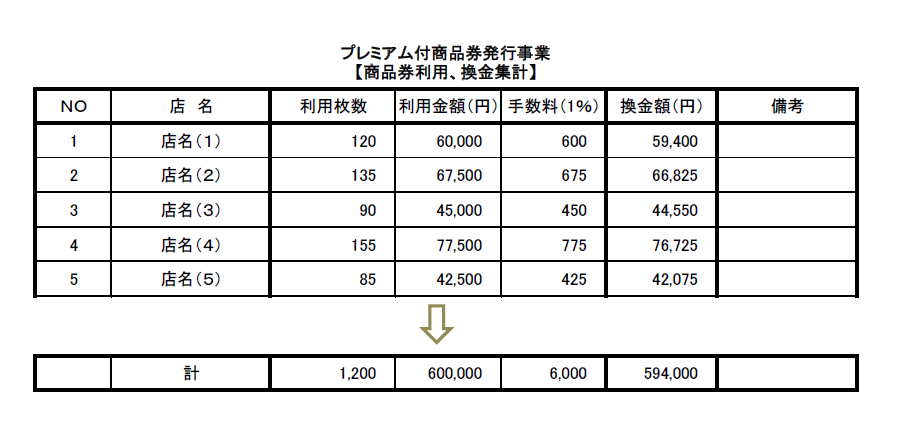

回収した商品券は、事務局が下表のように集計します。

上表の手数料と換金額については、次項で説明します。

5 各個店への換金

各個店から全ての商品券の回収を済ませると、事務局は上表の「商品券利用、換金集計表」により各個店への換金事務を行います。

換金額は、次の計算により行います。

●個店への換金額 = 商品券の利用額ー組合手数料

・商品券の利用額 = 利用枚数×商品券1枚当り金額

・組合手数料 = 利用金額×組合が設定した手数料率

上表の「個店(1)」では、商品券の利用枚数が120枚なので、

・商品券の利用額 : 120枚×500円/枚= 60,000円

・組合手数料 : 60,000円×1% = 600円

●「個店(1)」への換金額 60,000円 ー 600円 = 59,400円

この計算で、各個店全ての換金額を算出します。

なお、この例では組合手数料を1%としていますが、どの程度にするかは組合で決めます。

● 各個店への換金

各個店ごとの換金額の算出を終えると逐次各個店への換金を行います。

商店街であれば、各個店が組合事務局に出向き、換金分を受け取り、領収書を発行すればよいのですが、事業協同組合の場合は、自店から組合事務所まで出向くということはなかなかできにくく、事務局が直接各個店に出向いて換金分を支払うなり、振込にするなりしなければなりません。これが先の商品券の回収と同じく事業協同組合での商品券事業実施を難しくしているところです。

また、換金があまりに遅くなると、各個店における現金収入が滞ることになるので、換金サイクルは可能な限り短くする方がベストです。

6 効果

この組合単位での「プレミアム付き商品券」発行事業を行うことにより、各個店の集客効果の向上はもとより、

・近所のスーパーや量販店へ流れたかっての顧客を呼び戻すことができる。

・組合員の現象に悩んでいる各業種別の組合の組合員の繋ぎ留めや新規加盟店の勧誘が

行いやすくなる。

などの効果があります。

そして、組合員に金銭的な負担を強いることがないということがポイントのなります。

また、自治体によっては、「プレミアム付き商品券発行」を補助対象事業として取り上げているところもあり、この場合、たいていはプレミアム分や広告宣伝費が補助対象になります。

7 課題

■広告、商品券作成のための出費が発生する

広告チラシの作成、ポスティング、新聞広告などの宣伝が必要になります。

ただし、商品券の販売対象を各店舗の日頃からのお得意さんやご近所の知り合いの方に限れば、店主がこの人たちに直接商品券を手渡すだけであり、大掛かりな広告宣伝費は必要ではありません。

プレミアム付き商品券の配布、回収、利用額の管理、換金事務が組合事務局に集中するため、事務員の業務量増大に備え、短期間アルバイトの雇用も考える必要があります。

■組合事務局の事務が増える

プレミアム付商品券の売上と利用額など商品券の管理は、組合が一括して管理することになり、商品券の回収、換金なども組合事務局が個店を回らなければならないところから、商品券発行事業期間中、事務局事務員の業務量がかなり増大することになるので、当該期間中はアルバイトを雇うことも考えておく必要があります。

8 まとめ

プレミアム付商品券発行事業は、参加する各個店には費用面で全く負担がかからない事業ですが、組合の事務局にとっては、前記のように、商品券の回収や換金などやり方によっては大変手間と労力が必要な事業になります。

このことについては、組合が率先して傘下の組合員である各個店に組合事務局の手間と労力を軽減できるよう協力をお願いしなければこの事業は頓挫する心配があります。

一方で、この事業は、まちの小売店とその組合にとって、売上の増加と一般消費者への大きなアピールの機会でもあり、そして組合員と組合の結びつきを強めるいい機会でもあります。

さらに朗報として、最近各自治体では、事業者の売上に直結し、消費者に還元できる事業でもあるとして、補助金事業として商店街や小売事業者を支援する例を多く見受けるようになりました。

ぜひ、この機会に小売事業者の協同組合も「プレミアム付商品券」発行事業にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

コメントを残す