日本の漁獲量が大幅に減少しています。

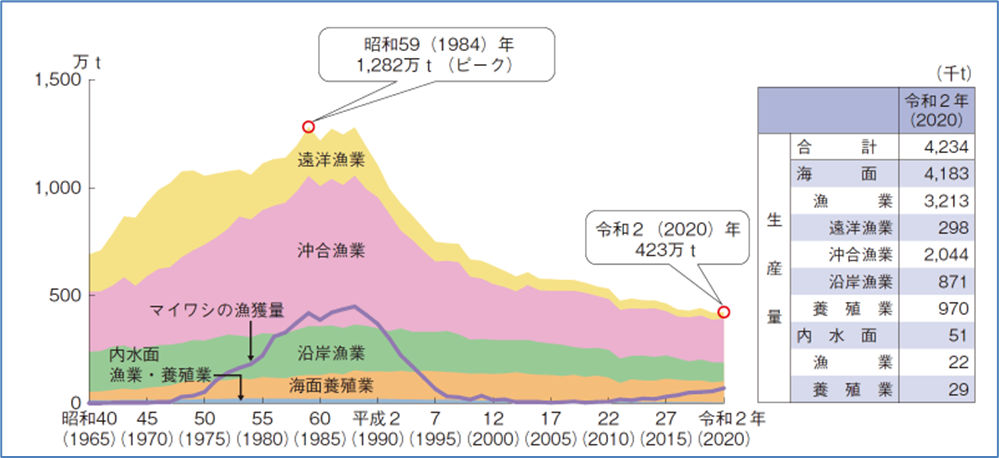

1984年に1282万トンあった漁業・養殖業の生産量は、この40年間で急速に減り続け、2023年には372万4300トンと統計開始以降、最低を更新しています。

このまま推移すると、いずれ国産の魚が食べられなくなるかもわかりません。

昨年12月の毎日新聞の記事からの引用してご紹介します。

目次

1 なぜ日本の漁獲量が減ったのか?

(1) 200海里水域制限

日本の漁船は1970年代までははるか遠くの外国の海まで操業する「遠洋漁業」が盛んであったが、1982年に「国連海洋法条約」という国際ルールが採択され、それによりそれぞれの国の岸から200海里(訳370キロ)内に外国の船が勝手に入って操業してはならないことになりました。

これを境に日本の漁獲量は徐々に減り始めました。

それまでの日本の漁業は戦後、沿岸から沖合へ、沖合から遠洋へと漁場を拡大することにより発展してきました。

水産庁によると、ピーク時の遠洋漁業の漁獲量は漁船業業全体の約4割を占めていましたが、1990年頃にはその量は約1割に荷まで低下してしまいました。

日本の漁獲量の急減は、200海里水域制限の規定をもろに受けているのです。

下に水産庁のホームページから【日本の漁業・養殖業の生産量の推移】を掲げます。

(2) 気候変動による海水温度の上昇

温暖化による海水温はこの100年で1.28度高くなっています。

特に直近の4~5年間の海面水温の上昇は異常なレベルで、日本近海の温暖化は世界の海よりも早く進行しているという分析もあります。

魚は種によって適した水温の海域に生息していることから、海水温の変化によって、魚たちは生息域を変えていると見られます。

例えば、サワラは暖かい海を好み、もともと東シナ海や瀬戸内海に多く生息していましたが、海水温の上昇により日本海などでも生息が確認されるようになっています。

この他、サンマは主に北太平洋に生息し、秋になると千島列島から日本列島の東岸を来遊するのが主流でしたが、現在ではより沖合を来遊するようになっています。

これらの魚が生息域を変えることで、日本近海でとれていた魚がとれなくなったり、特定の魚の漁獲量が減少したりしているのです。

(3)漁獲量が増えている魚はあるのか

日本の全体的な漁獲量は減少しているが、地域によってはこれまでとれなかった魚が取れたりして、漁獲量が増加している魚の種類もあります。

特に北海道のブリの漁獲量は2010年ごろから増え始め、2020年、2021年には全国でトップになるほどに増加しています。

宮城県のサバやタチウオ、福島県のトラフグなどは10年前と比べて大幅に増加しています。

これらの現象は、地域の名産物であった魚がそうでなくなったり、逆にこれまでとれなかった魚がとれることでその地域の水産物になったりと、私たち消費者にも大きな影響を与えています。

同時に現場の漁師からは「海の変化に困惑している」との声も聞かれます。

2 このままでは国産の魚が食べられなくなるのか

海洋の環境の異変がこのまま進行し続ければ漁獲量の減少は今後も進むことは予想されます。

一方で、国や自治体、漁業協同組合などでは現状の漁獲量の減少に歯止めをかけようと、魚介類の多様性や生産力を維持できる「持続可能な漁業」の取り組みを行っています。

例えば、青森県五所川原市は、大和しじみの操業期間や漁獲量などの制限を持続的に行い、安定的な生産を実現しています。

また、北海道のホタテは多くの水産物が生産を減らしている中で、長年養殖業も合わせて30万~40万トンの生産を維持し続けており、2013年に環境への配慮と水産資源の持続可能性を実現した漁業に与えられる国際的なエコラベル認証を取得しています。

私たち消費者にできることとして、海にやさしい環境への配慮を一人一人が心がけることが大切です。

海洋ごみや海岸に不法投棄されたごみなどによる海洋汚染は、魚の生態系にも大きな影響を及ぼすとされています。

エコバッグやマイボトルを使用してレジ袋やペットボトルの使用を控えたり、ビーチクリーンや河原の清掃活動に参加したりするなど、海洋環境も貢献できる取り組みは多くあります。

このような取り組みをやり続けることにが海の資源保全につながり、それが魚を食べられる日常を守ることになるのです。

コメントを残す