商店街の衰退が叫ばれてから久しい。

大手量販店やコンビニ、ドラッグストアなどの進出でアーケードの下を歩く人はまばら。

思えば食料品三品(肉、魚、野菜)とお米を売る店が撤退してから衰退傾向が顕著になりました。

商店街に一時的に人を呼ぶのはそう難しいことではありません。

定期的な大売出し、イベント、夏祭りなどなど。

その期間にはそれなりに人出はあるが、催し物が終わればまた元通りです。

商店街にとって、一時的に千人、2千人のお客さんを集めることよりも、毎日平均して100人、200人のお客さんが来てくれることの方が大切なことなのです。

それにはどうしたらよいのか。

その方法を一番良く知っているのは、ほかでもないかっての顧客、ご近所の住民の方々ではないでしょうか。

思い切ってこの人たちどのような商店街であればまた来てくれるかを尋ねて、その中から商店街の立て直しのヒントを得ようとする目的で、京都市小売商総連合会では、ある商店街と共同でこの商店街のかっての顧客であった近辺の住民の方々に対し、アンケート調査を行ないました。

調査対象の商店街は、日用品、洋品雑貨などを売る店が主体となっているごく普通の商店街で、最近では、スーパー、コンビニ、量販店にお客さんが流れ、かっての賑わいは日々薄れてきており、商店街振興組合の役員の皆さんのが頭を悩ましているところです。

調査の主眼を、

・この商店街に行かなくなった理由

・この商店街がこのようになればまた行く

この2点に置き、その他様々な意見もいただくようにしました。

以下にアンケート調査結果について記します。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

目次

1 回答者

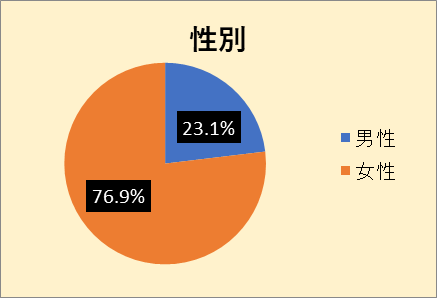

大部分が女性の方で、男性は1/4です。

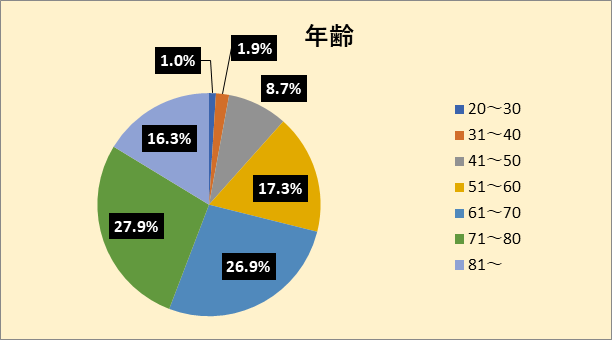

ほとんどが、中高年の方々です。

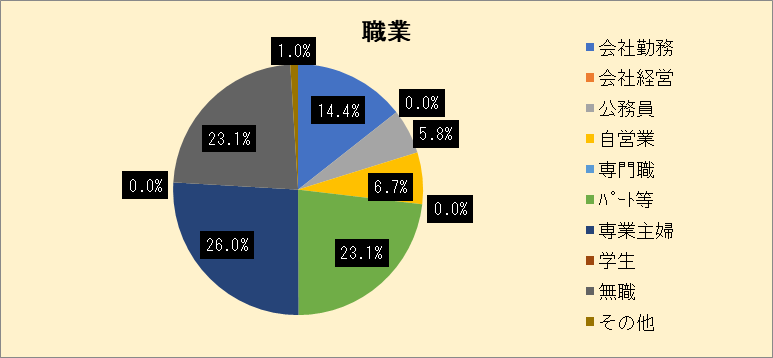

専業主婦、パート、無職の方々が大半です。

回答者は、概ね家にいる中高年の女性の方で、偏った回答であると言えなくもありませんが、反面、この商店街の主たる顧客層にマッチした回答であるいえます。

2 普段の買い物先

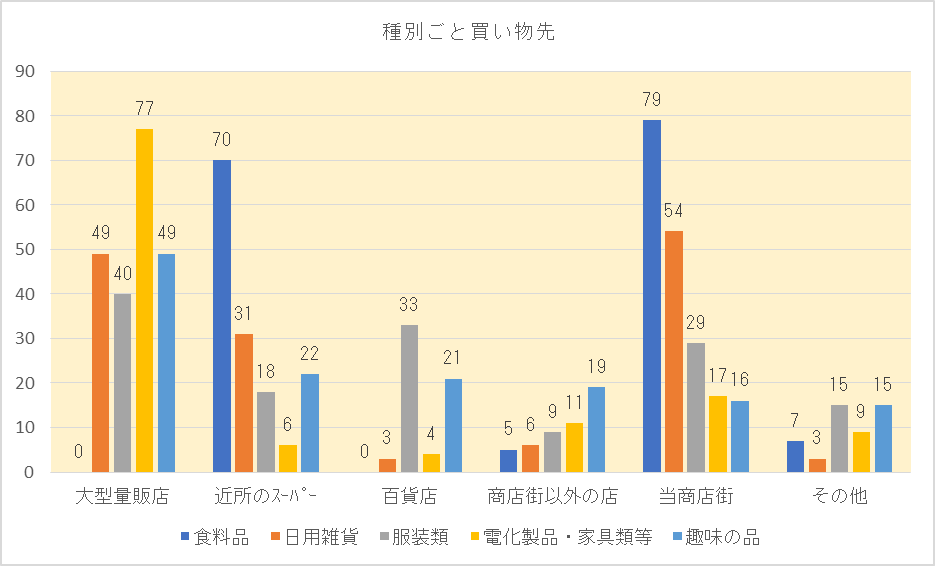

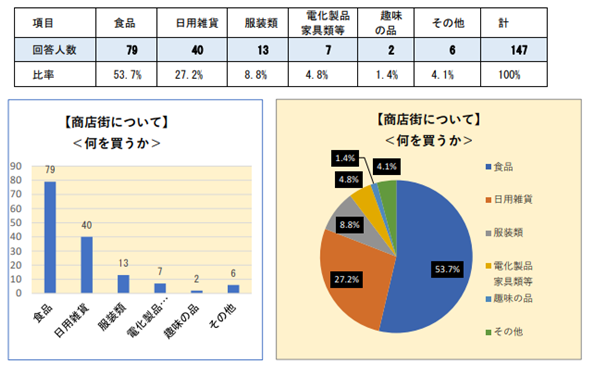

“普段、どこで買い物をしますか?”という問いかけをしたもので、食料品、日用雑貨、服装類、電化製品、趣味の品などについて訊いたもので、下表はその集計を表しています。

食料品、日用雑貨については、商店街での買い物がトップを占めていますが、(食料品47.6%、日用雑貨37.0%)これは商店街の小売店よりも商店街にあるスーパーやドラッグストアへの買い物が大きいものと考えられます。

食料品については、近所のスーパーとほぼ同率になってきています。

(当商店街 47.6% 近所のスーパー 42.2%)

日用雑貨については、近所のスーパーの他に量販店やドラッグストアなどの台頭が著しくなってきています。

衣服類については、よそ行き、普段着によって変わってきますが、大型量販店には一歩引けを取るが、商店街の各店舗は、近所のスーパーやデパートと比べて遜色のない集客を行っています。

(近所のスーパー12.5%、デパート22.9%、商店街20.1%)

これは、当商店街には衣服類を扱う洋品店が数多くあることが大きな要因になっています。

電化製品家具類、趣味の品については、どこの商店街でも大手量販店に太刀打ちできないのは致し方ないところです。

また、趣味の品のうち、商店街に本屋がないのが残念なところです。

特筆すべきこととして、この年代層にあっても、様々なあらゆるジャンルの商品ついて,ネットショップが急激に浸透してきているのはやはり時代を感じるところです。

食料品や日用品、普段着など、日常必要なものについては、近所のスーパーと完全に競合していることと、急激なネット通販の台頭などに対して、量販店やネット通販にないまちの小売店しかできない独自のサービスを掘り起こし、お客さんにまちの小売店の魅力の発信など対抗手段を講じてゆく必要があります。

3 商店街との関わり方

当商店街にどの程度の頻度で行くのか(週2回~3回あるいは毎日)、何かセールなどがある時に行くのか、全く行かないのか、また行く理由、行かない理由は何なのかを訊ねたもので、日頃からの当商店街との関わりかたの度合いを知ろうとするものです。

(1)どの程度行っているのか

(2)何を買うのか

(3)行く理由

(4)行かない理由

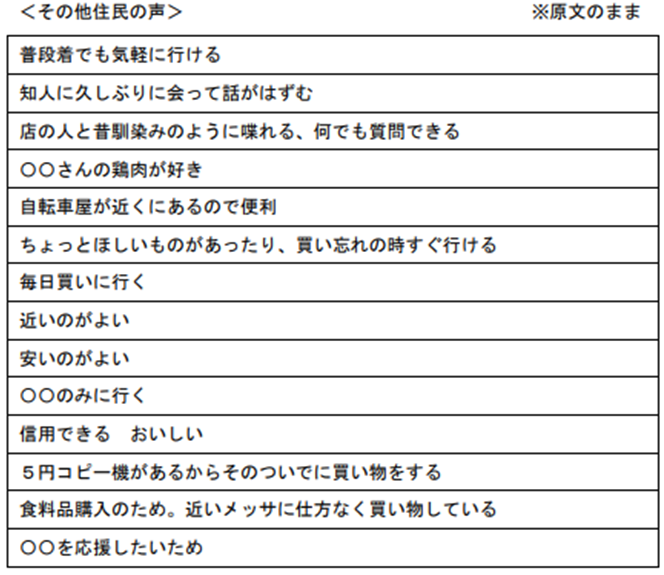

その他住民の声として

行く頻度については、大方の方が1週間に2~3回以上(73.4%)は行っているようで、昔からの日常の買い物先として生活の中に定着しているものと考えられます。

また、何を買うのかの質問には、やはり前項で記したように食料品、日用雑貨が大部分(80.9%)であり、このことからも日常生活に密着した商店街であることが窺われ、毎日の食料品と必要な時の日用雑貨を求めてこの商店街に足を運んでいる方々が大部分であるということですが、逆に考えると、今後、商店街が今以上に新たな顧客を生み出すためには、人々を引き付ける別の魅力を創りださなければならないという課題を抱えているということになります。

この商店街に行く理由について訊ねたところ、自宅から近いことは当然であるとして

・好みの品物がある (14.0%)

・昔馴染みの店がある(17.1%)

・商店街が好き (7.0%)

という回答が40%近くあり、これは商店街としてこれからも大切にしてゆかなければならないところです。

そして、住民の声として。

・知人に久しぶりに会って話がはずむ

とあるが、これについては、商店街は単に物の売り買いをする場だけではなく、地域のコミュニケーションの場であるということ物語っています。

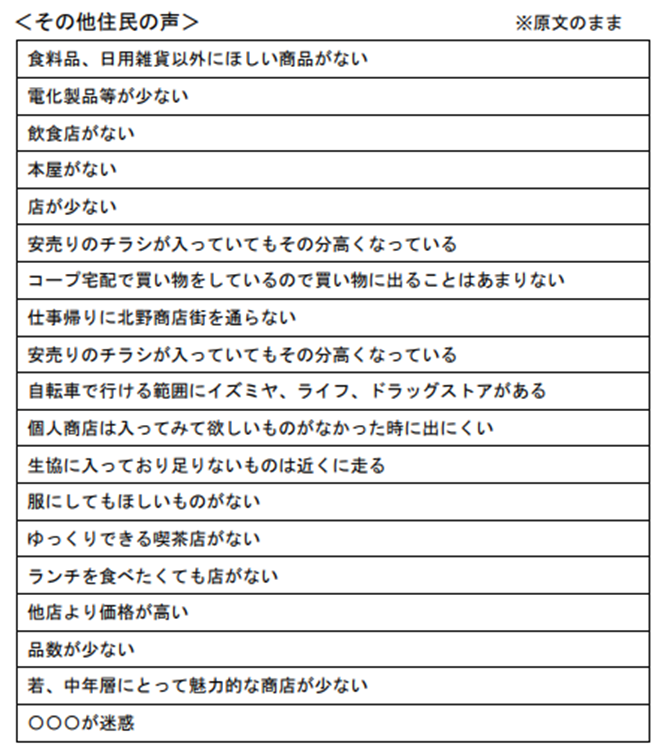

当商店街に行かない理由として、

・近くにスーパーがある(37.5%)

・ほしい商品がない(31.3%)

とあり、これは欲しい商品がないのであれば近くのスーパーへ行けばよいという住民の方々の意識が見て取れ、商店街として最も気にかけなければならないところです。

また、住民の声のでは、

・食料品、日用雑貨以外にほしい商品がない

・電化製品が少ない

・飲食店がない

・本屋がない

・若、中年層にとっての魅力的な商店が少ない

などの声が寄せられています。

これについては、人々が商店街に求める「見て歩く楽しさ」の提供が今一つ不足しているのではないかと感じます。そして、今後、当商店街が多くの人々に「あそこに行けば何か新しい出会い・発見がある」と思わせる何かを見出す必要があるのではないか。

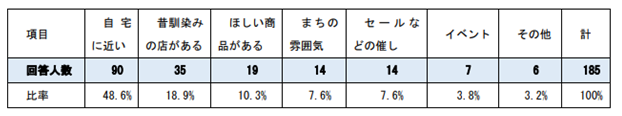

4 商店街への想い

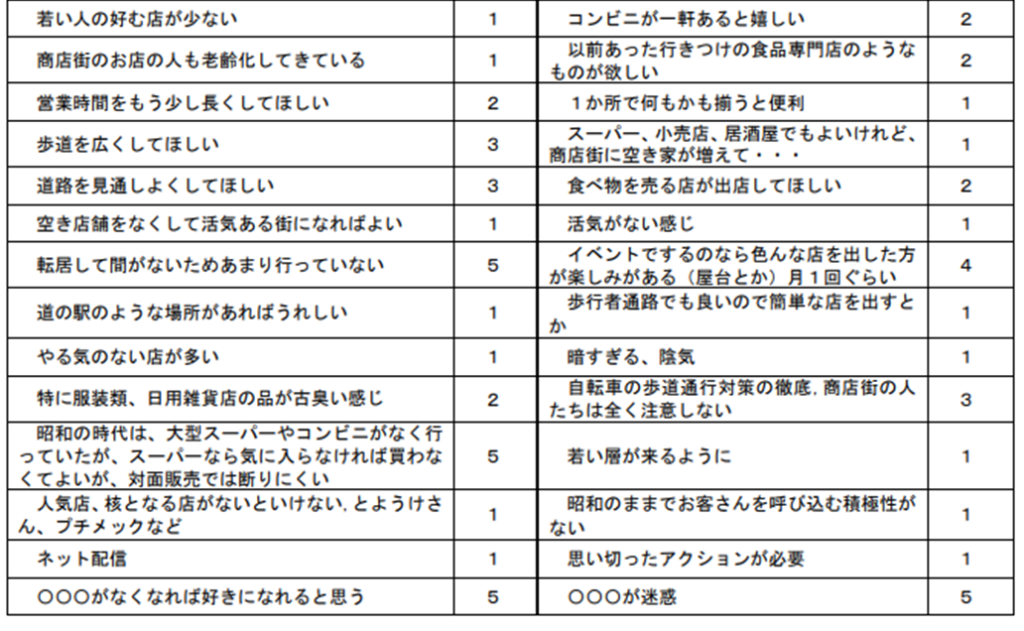

この調査は、住民の方々が当商店街に対して感じている商店街の気に入っている点と不満に感じている点などのアンケートの他に「住民からの生の声」として直接意見、想いなどを記入していただいたものです。

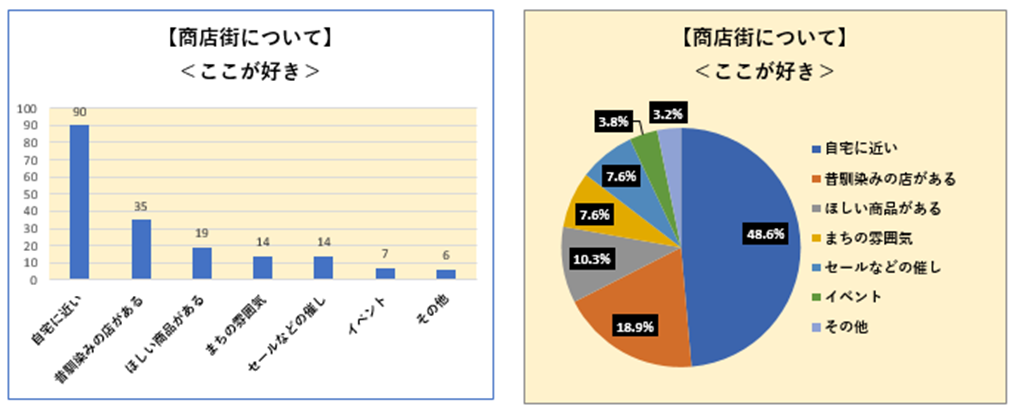

(1)こんなところがよい

(2)ここをこうすればよい

(3) この項のまとめ

〇「こんなところがよい」については、

“自宅から近い”(48.6%)は当然として、これ以外に

・昔馴染みの店がある(18.9%)

・欲しい商品がある(10.3%)

・まちの雰囲気(7.6%)

を上げている方が全回答数185人のうち、68人(36.8%)おり、このような根強いファンに商店街が支えられていることを感じます。

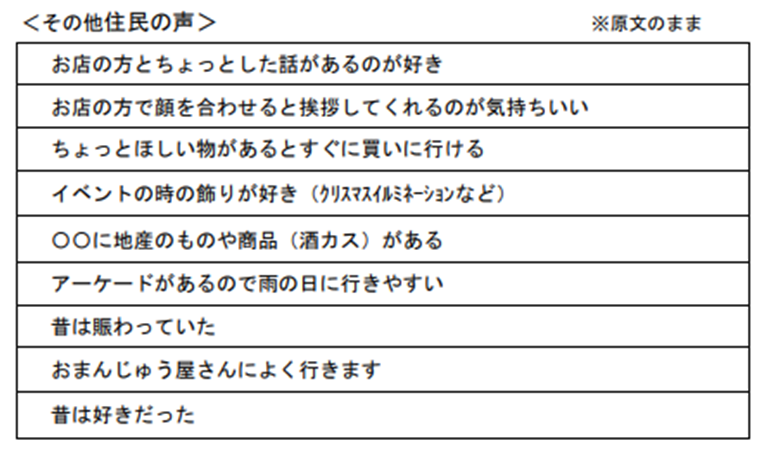

また、その他として直接いただいた声の中には、

・お店の人と話ができる

・お店の人が挨拶してくれる

があり、お客さんと店との深い関係性を垣間見ることができ、これらはこれからも大いに大切にしてゆかなければならない点になります。

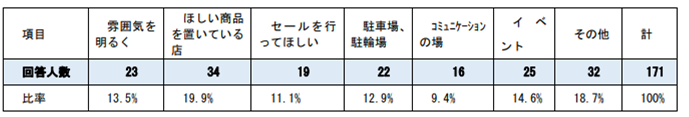

〇「ここをこうすればよい」については、

アンケートでは、ほしい商品を置いている店が少ない、駐車場、駐輪場の整備が行き届いていない、商店街の雰囲気を明るく、などに半数近くの方がチェックしています。

また、その他様々なご意見を頂いていますが、それを次の4項目に区分すると

・こんな商店街になってほしい

・こんなお店がほしい

・買い物をしやすくしてほしい

・こんな催しなどをしてほしい

に大別することができます。

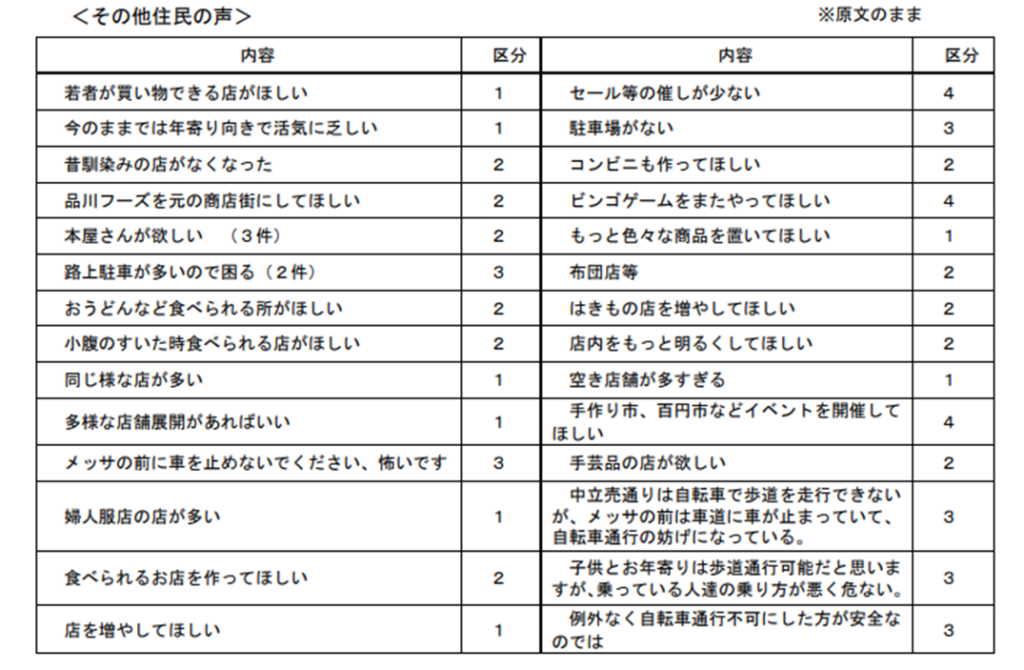

①こんな商店街になってほしい

・若い人の好む店がない

・多くの種類の店がほしい

が代表的な意見で、商店街全体として多種多様な店舗舗展開を行い、若い層が来て活気のある商店街になることを望んでいるということであろうと思います。

また、

・空き店舗が多く、活気がなく雰囲気が暗い

という意見もあり、これは多くの商店街共通の問題であり、空き店舗対策が上手く行けは、商店街の課題の大半が解決するほどの重要なものになります。

②こんなお店がほしい

・本屋さん、ちょっとした飲食店、コンビニなどの店がほしい

があり、日常に必要なものを買う場所だけではなく、それ以外の楽しみの場所を商店街に求めているのだと思います。

・昔馴染みの店がなくなった

・〇〇が元に戻って欲しい

がありますが、これらはこれまでの顧客が商店街から離れてゆく大きな原因になるもので、大変むずかしい問題で、新たな店舗誘致などの対策が必要になるものです。

③買い物をしやすくしてほしい

・自転車の通行の安全確保

・迷惑路上駐車

などが寄せられていますが、商店街としても関係各所と共同で何らかの対策を講じる必要があるものです。

④こんな催しなどをしてほしい

・手作り市、百円市などイベントを行ってほしい

・イベント時は屋台とかを出したほうがよい

・ビンゴゲームをまたやってほしい

など、定期的に行っているセールなどの他に住民の方々の参加を得られ、皆が楽しめるイベント開催を望んでいます。

〇ここがよいのでこれからも行く

住民の方々から寄せられた声で、前項の「行く理由」とこの項の「ここがよい」から、当商店街にはこれからも行くという人々が多くいることがわかります。

この人たちの声として、

・知人と会って話がはずむ

・店の人と何でも話ができる

・好きな店がある

などがあり、この方々はいわば当商店街の古くからのファンというべき人たちで、これからもこのような人たちを大切にしてゆかなければなりません。

5まとめ

今回の調査で明らかになったこととして、当商店街は、

①お客さんの大部分が中高年の女性の方たちである。

②買い求めているのは、主として日常必要なものが大半である。

③かっての顧客が近所のスーパー、量販店に相当流れている。

などの傾向が見て取れます。

お客さんは、

④1週間に2回以上商店街に出かける人が7割以上いる。

⑤特定の店や商品についての固定客が一定数いる。

商店街近辺の住民の方々の要望として、

⑥若年層が来る商店街にしてほしい

⑦雰囲気を明るく、活気があるまちにしてほしい

⑧多様な店舗展開をしてほしい

⑨飲食店が出店してほしい

などがあり、その他にも空き店舗が増えたことに関心を寄せている方や斬新なイベントの提案を行っている方もあります。

これらの中でも特に、住民の方々の要望の⑥~⑨については、この商店街に限ったことではなく、多くの商店街の長年の懸案事項であり、商店街を構成する各店舗が一緒になって取り組まなければならない課題です。

今回いただいたご意見・要望からは当商店街は、次のような商店街になってほしいとの願いが込められているように感じます。

・若い人からお年寄りまで、自分の欲しい商品がある。

・ちょっとしゃれたレストランや喫茶店がある

・時々楽しいイベントがある。

こうなれば商店街の多くの課題は一挙に解決しますが、なかなかそうは行かないのが現実です。

このような商店街に少しでもでも近づける方策として、以下に私案を掲げました。

①地域資源の活用

最近、「まちおこし」の一環として、商店街における地域資源の活用が叫ばれています。

当商店街には、有名な由緒ある神社という観光資源があります。これをうまく使う方法はないものか。

・ここに来られた観光客などを商店街に呼び込む動線を作る。

・縁日に合わせて商店街がこれに因んだイベントを行う。

・神社と一緒にできるコラボなどを企画する。

などが考えられますが、イベントそのものは、商店街の各店舗がその成果を等しく得られる企画でないと、商店街全体としてのモチベーションを持続することが難しくなります。

②空き店舗の活用

増えた空き店舗については、商店街衰退の象徴的なイメージとして捉えられることが多く、早期に活用方法を見出す必要があります。

活用方法の一例として、

・地域住民のコミュニケーションの場として提供

・商店街と地域住民との交流の場

・市内銘店の支店としての出店を促す

・飲食店の誘致

③各店舗の大型量販店、近所のスーパーとの経営の差別化

量販店や近所のスーパーへの顧客の流出を減らすためには、まちの小売店だからこそできる経営の方法を探る必要があります。

・きめの細かい接客、サービス

御用聞きの復活、配達など

お客さんの要望への迅速な対応

・お客さんとのコミュニケーションを図れる場の提供

お客さん対お店、お客さん同士など

・何かに特化した店舗づくり

④商店街と地域住民が一体となったイベント等の開催

商店街は、その地域の人々で成り立っており、地域住民の方々とともに育ててゆくという考えのももとに、住民の方々が参加できる催しを企画します。

さらに、廃止が決定している地域内の公共施設の跡地利用について、当商店街と地域の核になるような活用方法を見出す方向で、官民一体となって進めてゆく必要があります。

【これからの商店街が目指すべき方向】

これからの商店街が目指すべき理想的な商店街とは、訪れた人にとって、いつも新しい出会いや発見があり、商店街を歩くだけで楽しくなり、そして地域住民にとっては、ただ単に買い物をするだけの場ではなく、地域のコミュニティーを育てる場になっていることだと思います。

このような商店街になれば、やがて口こみやSNSで多くの人々の間に広まり、来街者の増加につながって行き、各個店のモチベーションが上がり、その結果商店街全体の活性化につながってゆくのだろうと思います。

コメントを残す